○北名古屋市遺児手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市遺児手当支給条例(平成18年北名古屋市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 条例第3条の受給資格者及び遺児の戸籍謄本

(2) 条例第2条第1項第2号又は第3号の規定に該当する遺児を監護する場合は、当該遺児の父又は母の身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(3) 条例第2条第1項第5号から第8号までの規定に該当する遺児を監護する場合は、当該各号に該当することを証明する書類

(4) 受給資格者の市町村民税の賦課地が北名古屋市でない場合は、賦課地の市町村長が発行する前年の所得に関する証明書(各所得額及び各控除額の記載があるものに限る。1月分から10月分までの手当に係る認定の請求にあっては、前々年の所得に関する証明書)

(5) 市長が必要と認める書類

(支給の期日)

第4条 手当の支給の期日は、条例第5条第4項に規定する支給期月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給の期日とする。

2 受給資格が消滅した場合において、条例第5条第4項ただし書に規定する支給期月でない月の支給は、その都度支給することができる。

(支給)

第5条 手当の支給は、北名古屋市会計管理者が行う。

(手当の差止め等)

第7条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、11月以後の手当の支払を一時差し止めることができる。

(住所、氏名等の変更)

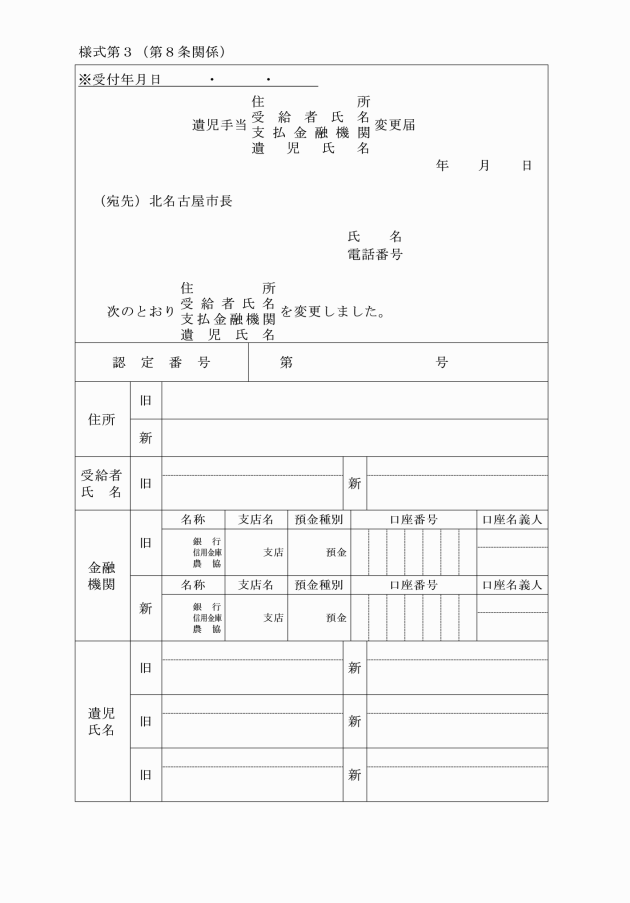

第8条 受給者は、住所、氏名若しくは手当の支給を受ける金融機関又は遺児の氏名を変更したときは、速やかに遺児手当住所・氏名・支払金融機関変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる者 別表第1の左欄に掲げる扶養親族等(当該受給資格者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)及び児童(当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものに限る。以下この条において同じ。)の有無の区分に応じて、同表の右欄に定める額

(2) 条例第5条第2項第2号及び第3号に掲げる者 別表第2の左欄に掲げる扶養親族等及び児童の数の区分に応じて、同表の右欄に定める額

(所得の範囲及びその額の計算方法)

第10条 条例第5条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

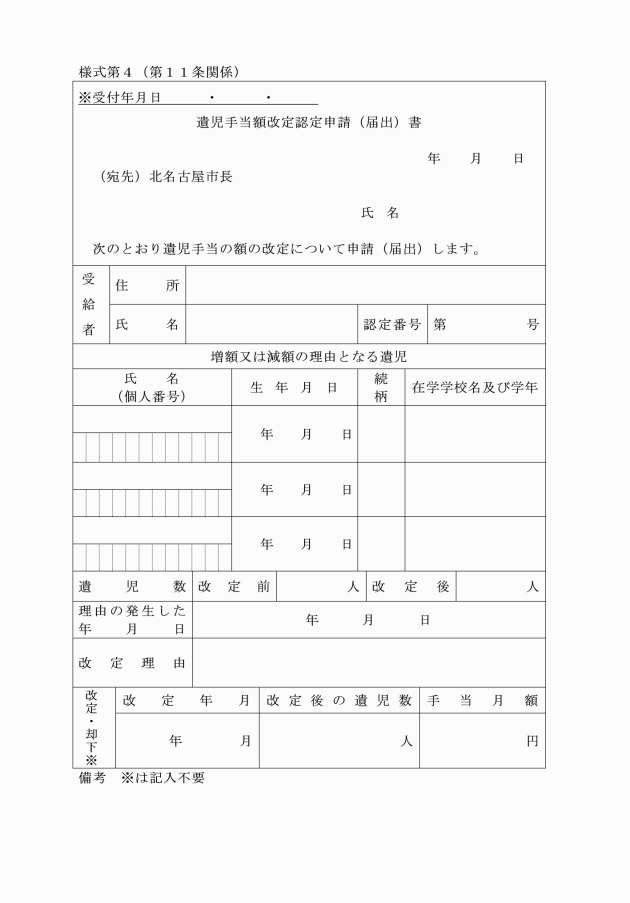

(手当の額の改定)

第11条 受給者は、条例第5条の2第1項の規定による手当の額の改定の申請をしようとするときは、遺児手当額改定認定申請(届出)書(様式第4。以下「額改定申請書」という。)に、公簿等で確認できる場合を除き当該受給者及び遺児の戸籍謄本を添えて市長に提出しなければならない。

2 受給者は、条例第5条の2第3項の規定による手当の額の改定を届け出るべき事由が生じたときは、速やかに額改定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等により当該事由を確認することができる場合は、額改定申請書の提出を省略させることができる。

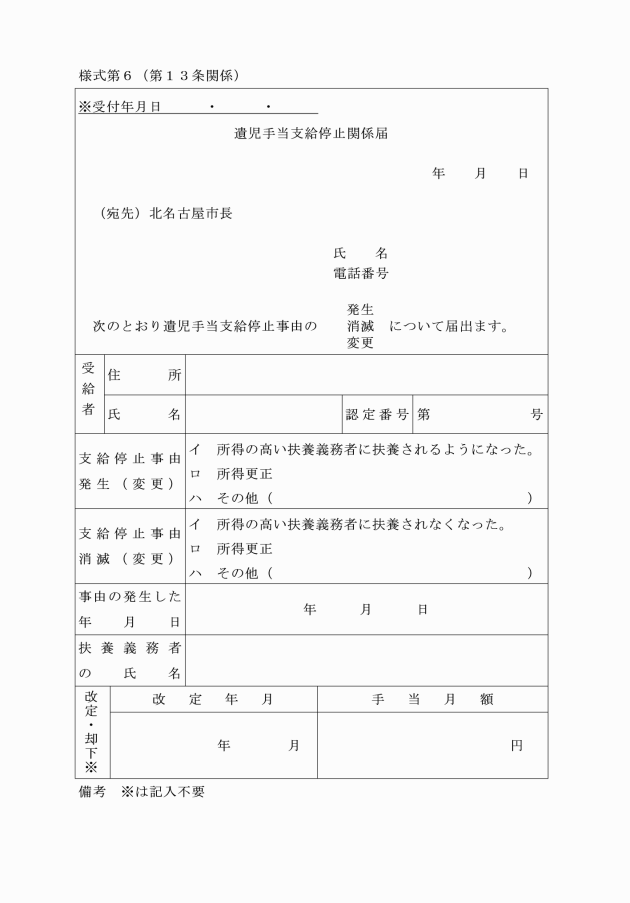

(支給の停止)

第13条 受給者は、手当の支給を受けないこととなる事由(以下「支給停止事由」という。)の発生、消滅又は変更があったときは、速やかに遺児手当支給停止関係届(様式第6)を市長に提出しなければならない。

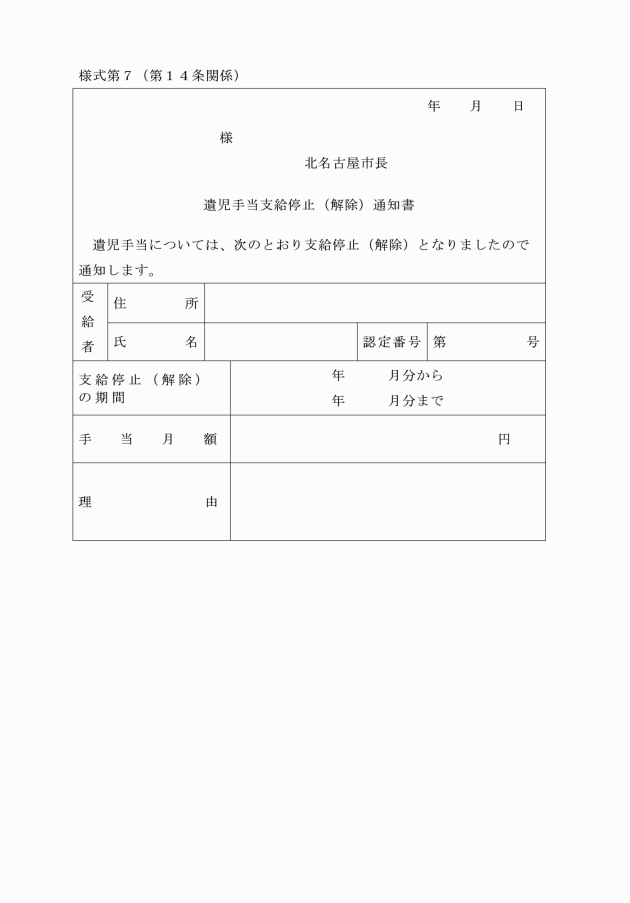

(支給の停止の通知)

第14条 市長は、手当の支給停止事由の発生又は消滅を認めたときは、遺児手当支給停止(解除)通知書(様式第7)により受給者に通知するものとする。

(3) 条例第6条第4号に該当するとき。

(身分を示す証明書)

第18条 条例第10条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、北名古屋市職員証交付規程(平成18年北名古屋市訓令第18号)第1条の規定による職員証とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町遺児手当支給条例施行規則(昭和50年師勝町規則第8号)又は西春町遺児手当支給条例施行規則(昭和52年西春町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第33号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市遺児手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の北名古屋市遺児手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年3月27日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月21日規則第56号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市遺児手当支給条例施行規則の規定は、令和6年3月1日から適用する。

附則(令和6年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

扶養親族等及び児童がないとき | 2,080,000円 |

扶養親族等又は児童があるとき | 2,080,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額) |

別表第2(第9条関係)

扶養親族等及び児童がないとき | 2,360,000円 |

扶養親族等及び児童が1人のとき | 2,740,000円 |

扶養親族等及び児童が2人以上のとき | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |

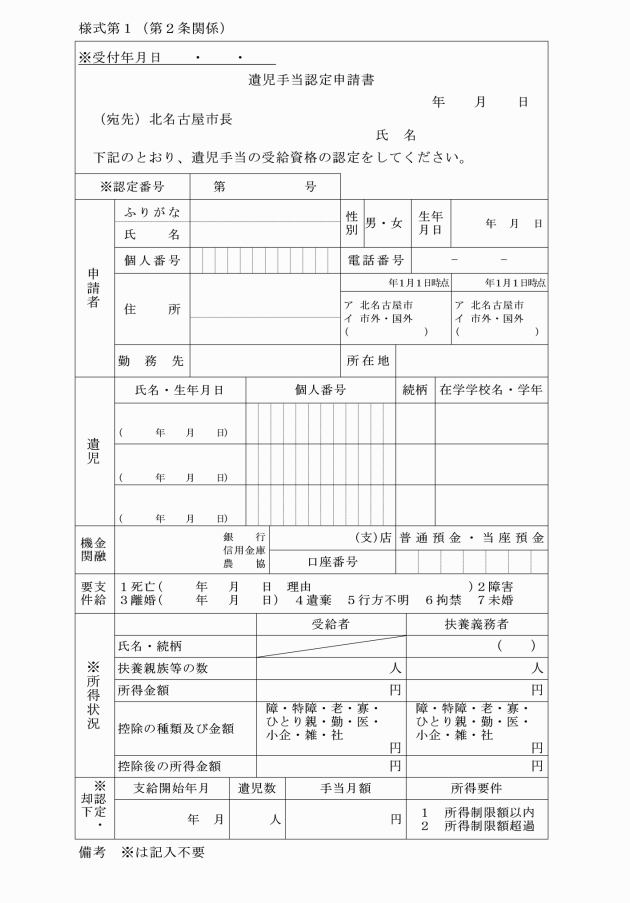

様式第1(第2条関係)

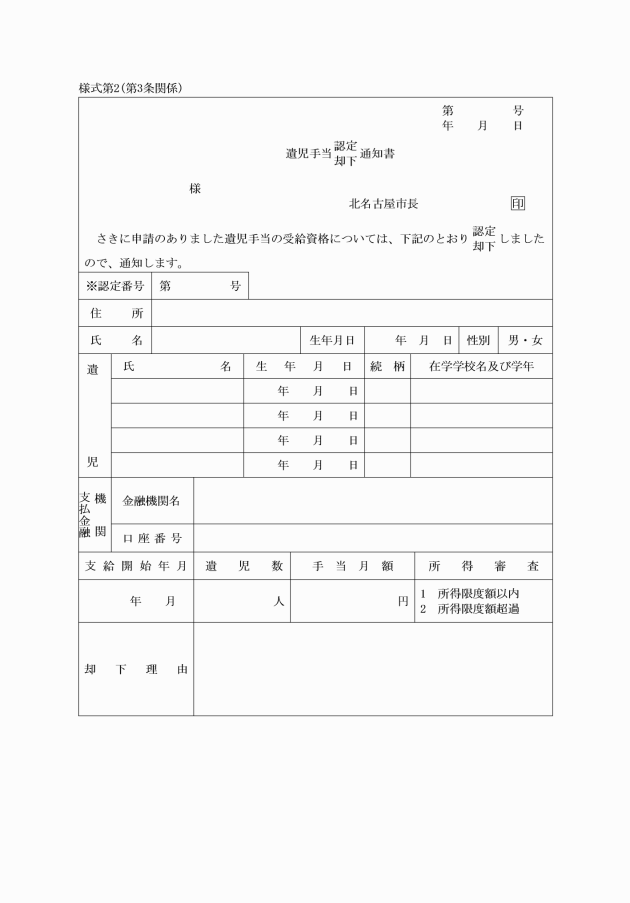

様式第2(第3条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第11条関係)

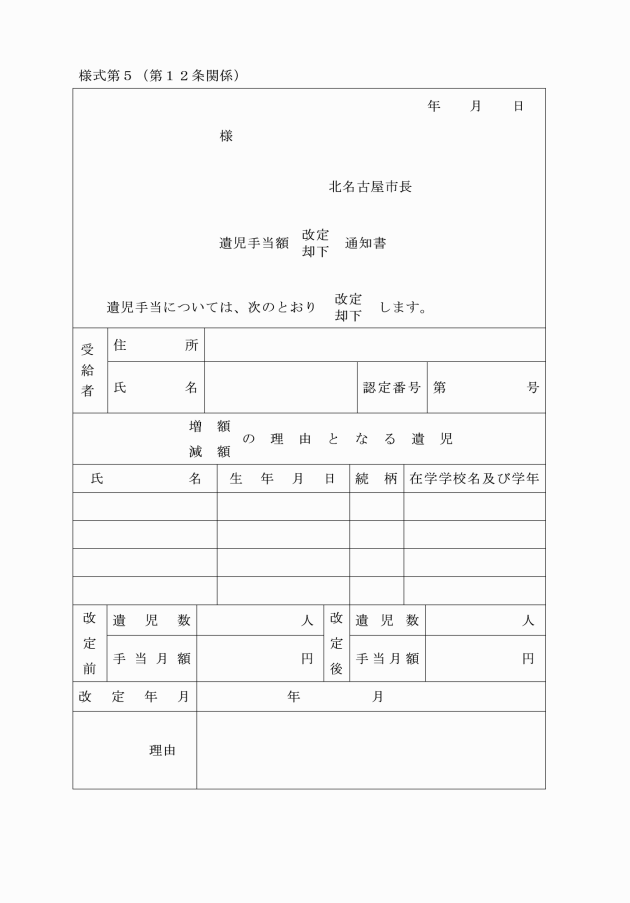

様式第5(第12条関係)

様式第6(第13条関係)

様式第7(第14条関係)

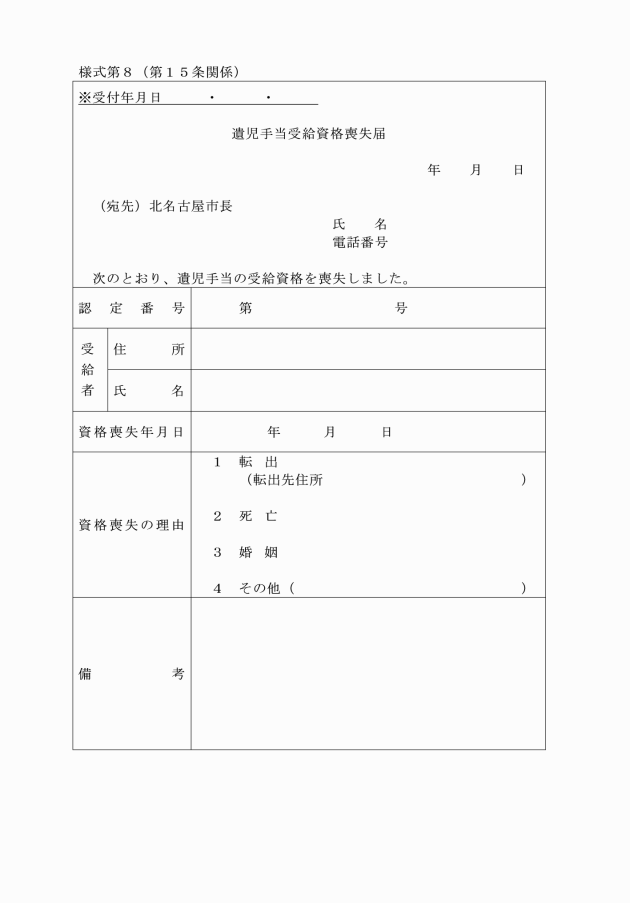

様式第8(第15条関係)

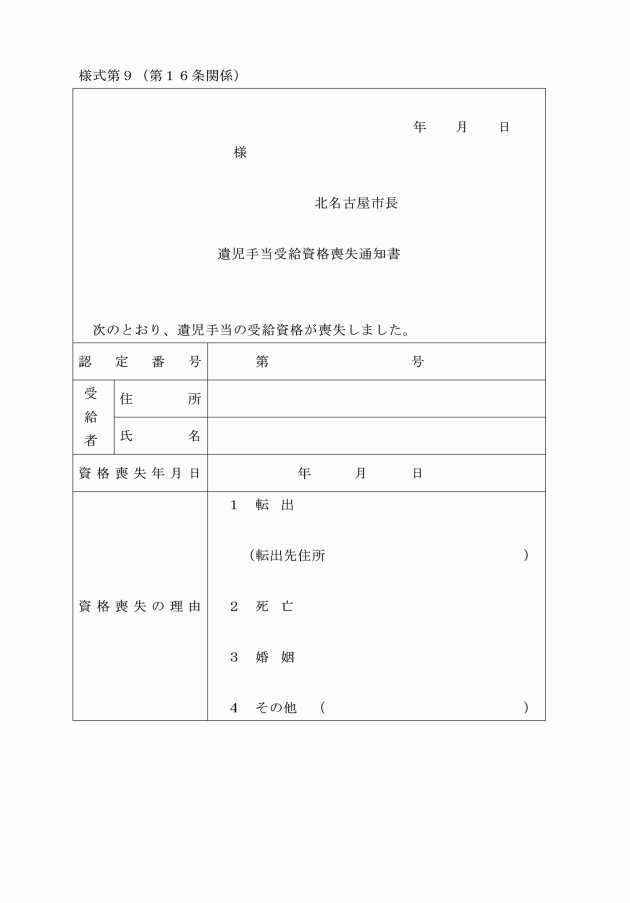

様式第9(第16条関係)

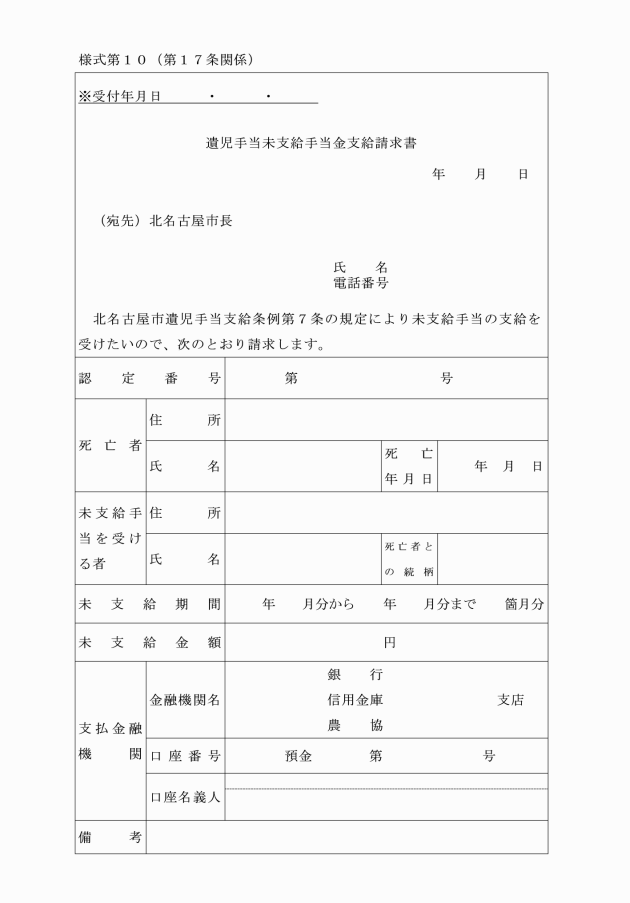

様式第10(第17条関係)

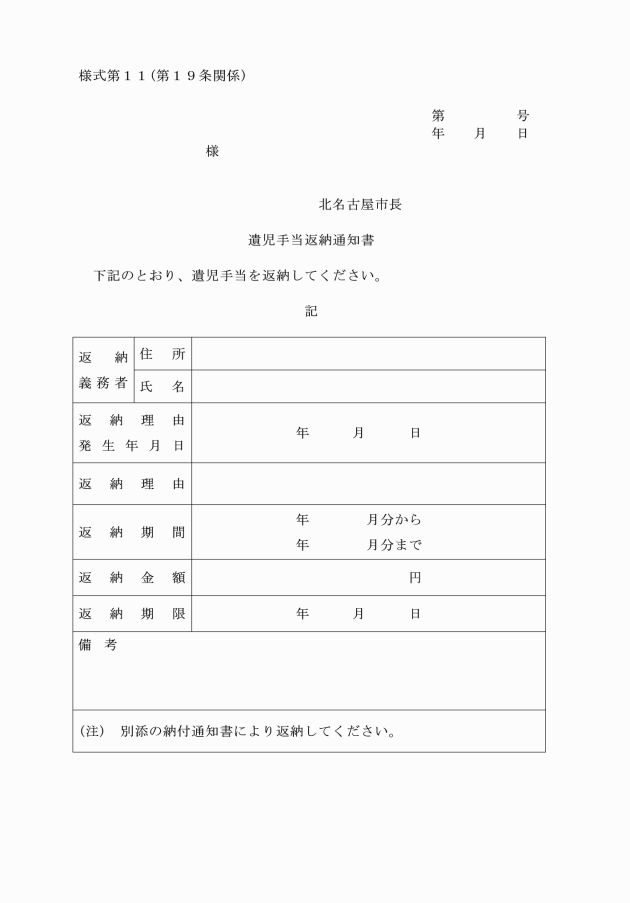

様式第11(第19条関係)