○北名古屋市子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱

令和3年2月3日

告示第43号

北名古屋市子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱(平成28年北名古屋市告示第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保育の必要性の事由の基準(第3条―第12条)

第3章 教育・保育給付認定申請及び保育利用申込み(第13条―第15条)

第4章 保育必要量の認定(第16条・第17条)

第5章 利用調整(第18条―第23条)

第6章 教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設等利用決定後の手続(第24条―第26条)

第7章 保育利用申込みの取下げ及び保育利用の終了(第27条―第31条)

第8章 保育の実施の停止(第32条)

第9章 利用者負担額(第33条―第35条)

第10章 公立施設の公定価格(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)、北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(令和3年北名古屋市規則第10号。以下「規則」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、府令又は規則で使用する用語の例による。

第2章 保育の必要性の事由の基準

(就労)

第3条 府令第1条の5第1号に掲げる事由は、1月において規則第3条に規定する時間以上労働することを常態とすることとする。

(妊娠・出産)

第4条 府令第1条の5第2号に掲げる事由は、出産を予定する日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間内にあることとする。

(疾病・障害)

第5条 府令第1条の5第3号に掲げる事由は、医師が作成した診断書により疾病若しくは負傷が確認できること又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)若しくは愛知県知事が発行する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けていることとする。

(介護・看護)

第6条 府令第1条の5第4号に掲げる事由は、同居の親族(これに準ずる者を含む。)が次の各号に掲げる者のいずれかに該当し、その者を子どもの保護者が常時(おおむね月60時間以上)介護し、又は看護していることとする。

(1) 医師が作成した診断書により疾病又は負傷が確認できる者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 療育手帳の交付を受けている者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定(以下「要介護認定」という。)をされた者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が認めた者

(1) 戸籍上の親族ではないが生計を一にしている同居人

(2) 長期入院等をしている親族

(3) 現在は同居していない親族で、他に介護を行う親族がなく、社会通念上子どもの保護者が介護に当たらざるを得ないと市長が認めたもの

(災害復旧)

第7条 府令第1条の5第5号に掲げる事由は、次の各号に掲げる地域のいずれかにおいて災害の復旧に当たっていることとする。

(1) 自宅又はその者が住居を所有し、又は勤務する地域

(2) 復旧に当たらざるを得ないと市長が特に必要と認める地域

(求職活動)

第8条 府令第1条の5第6号に掲げる事由は、昼間に居宅外において、就労する意思をもって求職活動(起業の準備を含む。以下同じ。)に専念することを常態としており、就労を目的とした具体的な活動に専念するために子どもの保育に当たることができない状況にあることとする。

(就学)

第9条 府令第1条の5第7号に掲げる事由は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設に在学している者

(2) 1月において60時間以上職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練を受けている者

(3) 1月において60時間以上職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けている者

(4) 第1号に規定する教育施設の通信教育課程を受講しており、これに要する時間が1月において60時間以上で、家庭における子どもの保育が困難であると認められる者

(児童虐待又はそのおそれがあると認められる家庭)

第10条 府令第1条の5第8号イに規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められることとは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の3第1項に規定する特別の支援を要する家庭であることとする。

2 前項の特別の支援を要する家庭は、次に掲げる家庭とする。

(1) 児童虐待防止の観点から、児童福祉法第25条の8第3号又は第26条第1項第5号の規定により、保育の利用が適当である旨の報告又は通知を受けた子どものいる家庭

(2) 北名古屋市要保護児童対策地域協議会等において、児童虐待防止の観点から保育が特に必要であると考えられる子どものいる家庭

(配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる家庭)

第11条 府令第1条の5第8号ロに規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められることとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第8条の3に規定する被害者の自立を支援するために措置を要する家庭であることとする。

(育児休業)

第12条 府令第1条の5第9号に掲げる事由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業をしている保護者が現に監護している小学校就学前子ども(当該育児休業の対象となる小学校就学前子どもを除く。)が、保育を利用しようとする年度の初日において満3歳(4月2日生まれの者にあっては、満4歳とする。)以上であり、かつ、利用児童の環境の変化に留意する必要がある場合に認めるものとする。

第3章 教育・保育給付認定申請及び保育利用申込み

(保育利用申込みの対象者)

第13条 保育の利用の申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 生活の本拠が明らかに本市内にあり、他市区町村から本市への転入の届出を行わないことについて、真にやむを得ない事由があると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、本市が備える住民基本台帳に記録されている者であっても、生活の本拠が明らかに他市区町村にあると判断されるものは、保育の利用の申込みをすることができない。

3 前項の取扱いを行うに当たっては、家庭訪問、地区の民生委員等からの事情聴取等の調査を行い、生活実態の確認を行わなければならない。

(教育・保育給付認定申請書及び保育利用申込書の添付書類)

第14条 府令第2条第2項及び第11条第2項に規定する当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときとは、市県民税課税額又は子どもについて保育を必要とすることが、他の方法により明らかであり、当該書類を省略することに特に支障がないと市長が認めた場合をいう。

2 府令第2条第2項第1号及び第11条第2項第1号に規定する利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類は、確定申告書の写し、市県民税申告書の写し又は課税証明書とする。

3 府令第2条第2項第2号及び第11条第2項第2号に規定する事項を証する書類は、次の表に定めるとおりとする。

保育の必要な事由 | 添付書類 |

就労 | 就労証明書(様式第1)(発行日から3月以内のもの) |

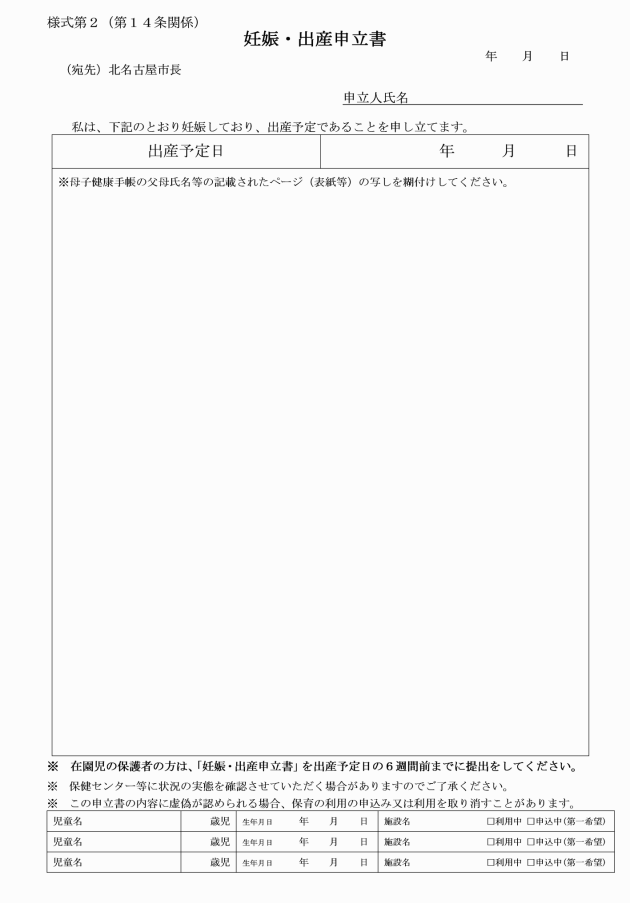

妊娠・出産 | 妊娠・出産申立書(様式第2)(父母の氏名等が分かるものを添付) |

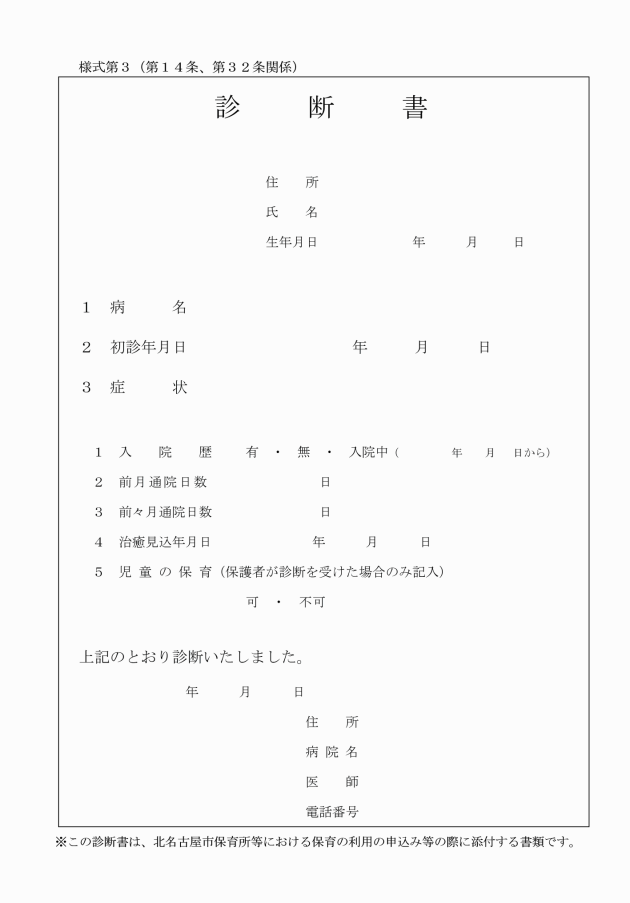

疾病・障害 | いずれか1点 診断書(様式第3)(発行日から3月以内のもの) 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 介護保険被保険者証(要介護認定の記載があるもの) |

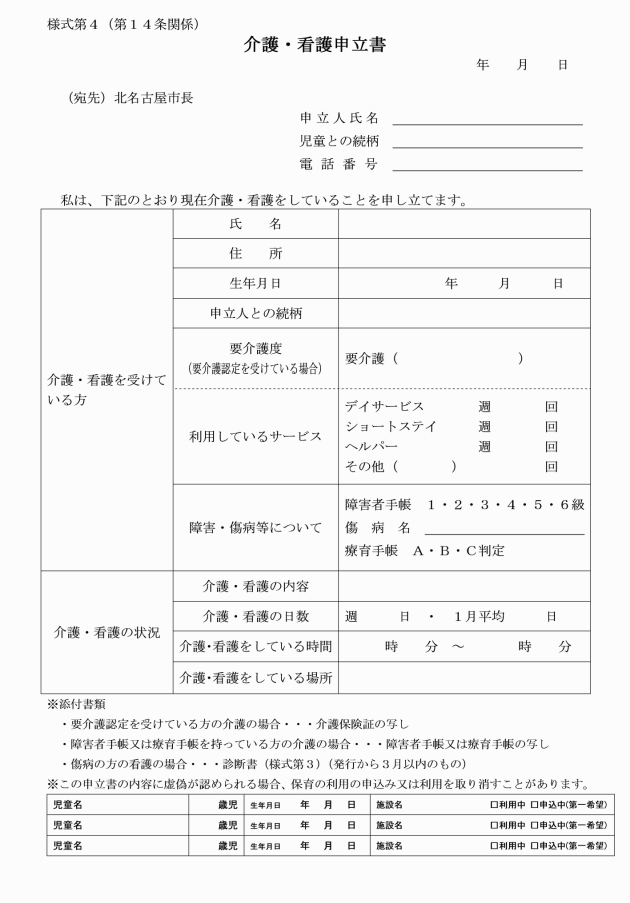

介護・看護 | 介護・看護申立書(様式第4)及び次のいずれか1点 診断書(様式第3)(発行日から3月以内のもの) 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |

災害復旧 | 罹災証明書 |

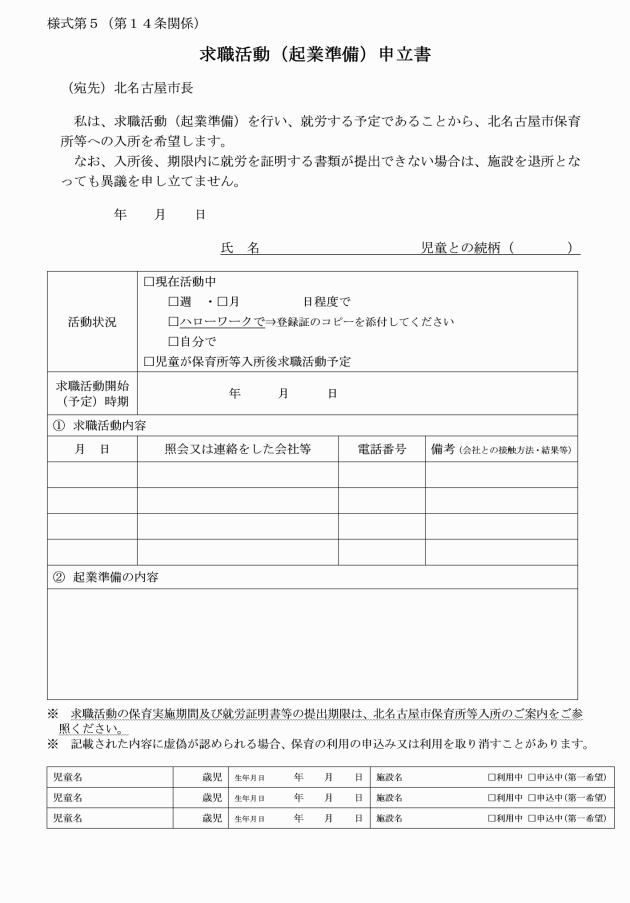

求職活動 | 求職活動(起業準備)申立書(様式第5) |

就学 | 在学証明書(就学期間及び授業カリキュラムが分かるもの) |

育児休業 | 就労証明書(様式第1)(発行日から3月以内のもの) |

児童虐待・配偶者暴力 | 関係機関からの意見書等 |

その他市長が認めるとき | 関係機関からの証明書等 |

(保育利用申込みの時期)

第15条 4月からの保育の利用に係る申込みの受付は時期を定めて行うものとし、市長は次に掲げる方法により期間及び申込方法の周知を図るものとする。

(1) 広報北名古屋及び市ホームページ

(2) 北名古屋市保育所等入所のご案内

2 年度の途中における保育の利用の申込みの受付の期間は、市長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、特に緊急性が高いと認める保育の利用の申込みは、随時行うことができる。

第4章 保育必要量の認定

第16条 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、1月当たり120時間以上の就労を行っている場合は1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)とし、1月当たり120時間未満の就労を行っている場合は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)とする。

2 府令第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、保育標準時間とする。

3 府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、保育標準時間とする。

4 府令第1条の5第4号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、保育標準時間とする。

5 府令第1条の5第5号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、保育標準時間とする。

6 府令第1条の5第7号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、1月当たり120時間以上の就学を行っている場合は保育標準時間とし、1月当たり120時間未満の就学を行っている場合は保育短時間とする。

7 府令第1条の5第8号イに規定する児童虐待を行っている又は再び児童虐待が行われるおそれがあると認められる家庭の保育必要量は、保育標準時間とする。

8 府令第1条の5第8号ロに規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められる家庭の保育必要量は、保育標準時間とする。

9 前各項において、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、保育短時間とする。

10 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、原則保育短時間とする。

11 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、原則保育短時間とする。

12 規則第4条に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、原則保育短時間とする。

(教育・保育給付認定の期間)

第17条 府令第8条各号(同条第1号に掲げるものを除く。)に規定する教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)は、月の初日から15日までに保育の必要な事由が発生する場合には当該月の初日又は月の16日から末日までに保育の必要な事由が発生する場合には当該月の16日とする。ただし、本市へ転入する者の効力発生日は、市長が定める日とする。

第5章 利用調整

第18条 市長は、一の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)について、規則第5条第1項第2号に規定する保育の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が特定教育・保育施設等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、市長が別に定める基準により調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。

2 市長は、利用調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律第13条の3第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。

3 市長は、特定教育・保育施設等について、保育の利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで利用調整を行うものとする。

(利用調整結果)

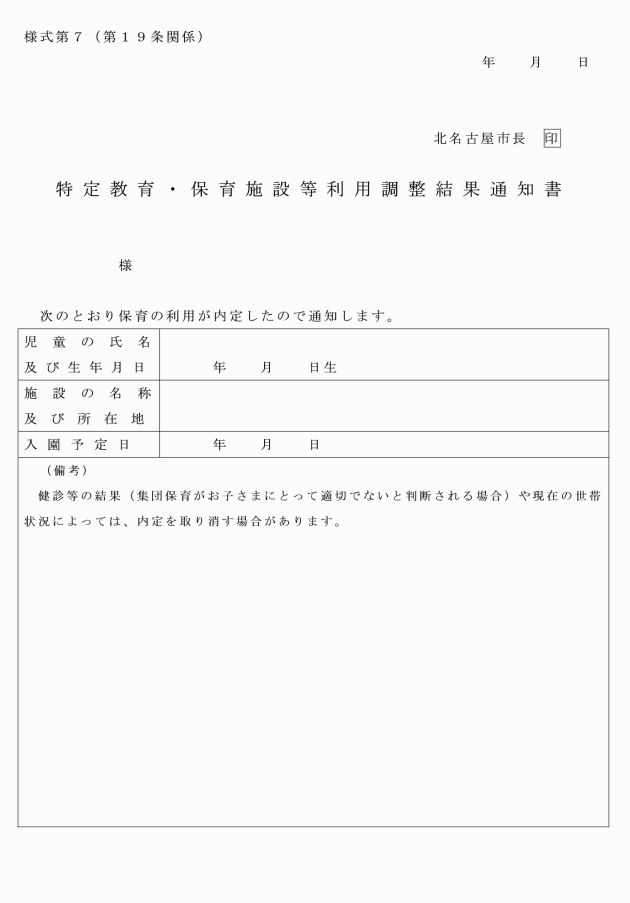

第19条 市長は、利用調整の結果、利用できる特定教育・保育施設等があるときは、特定教育・保育施設等利用調整結果通知書(様式第7)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

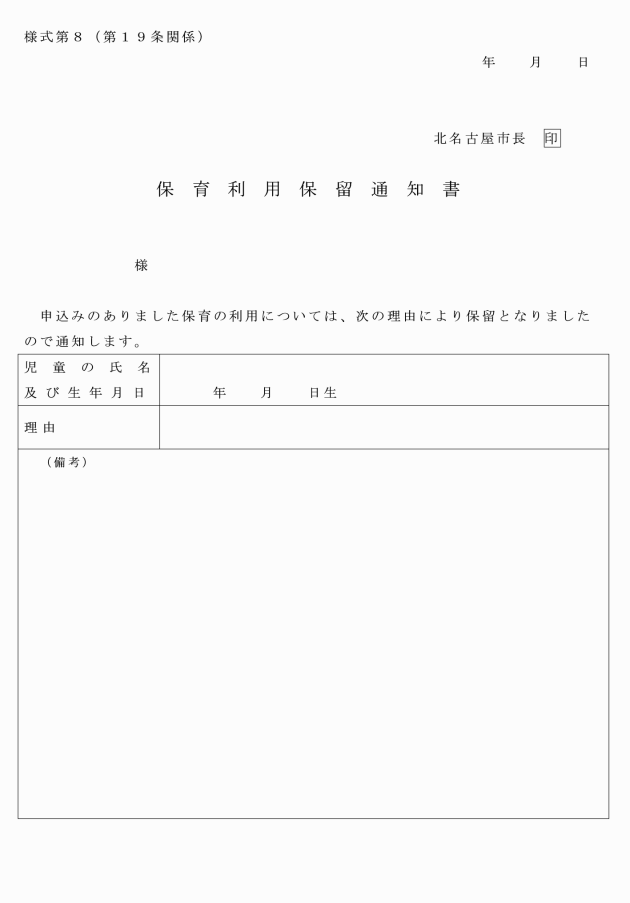

2 市長は、利用調整の結果、利用できる特定教育・保育施設等がないときは、保育利用保留通知書(様式第8)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育利用の決定)

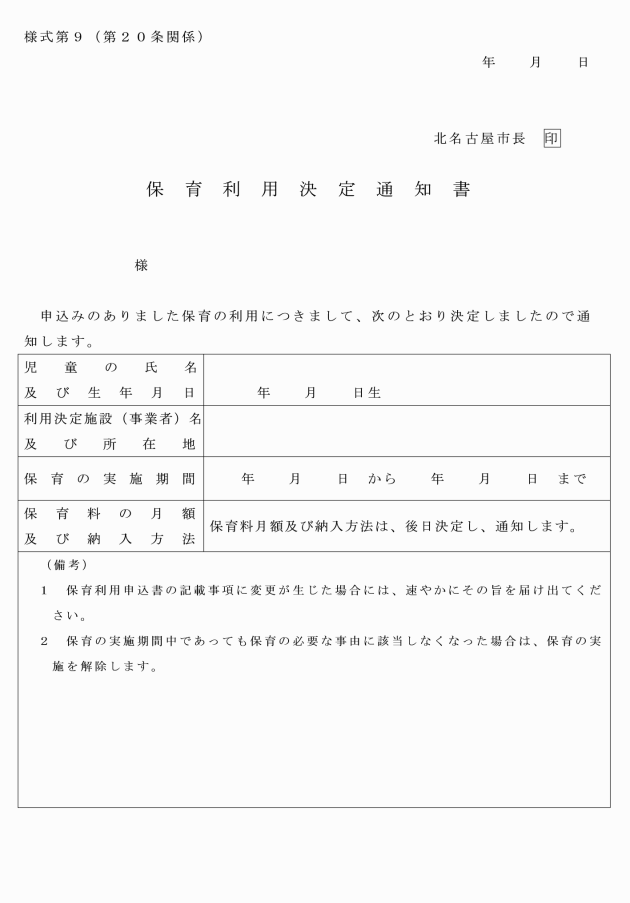

第20条 市長は、保育所における教育・保育給付認定子どもの保育の利用を決定したときは、保育利用決定通知書(様式第9)により当該教育・保育給付認定子どもの保護者に通知するものとする。

(利用の要請)

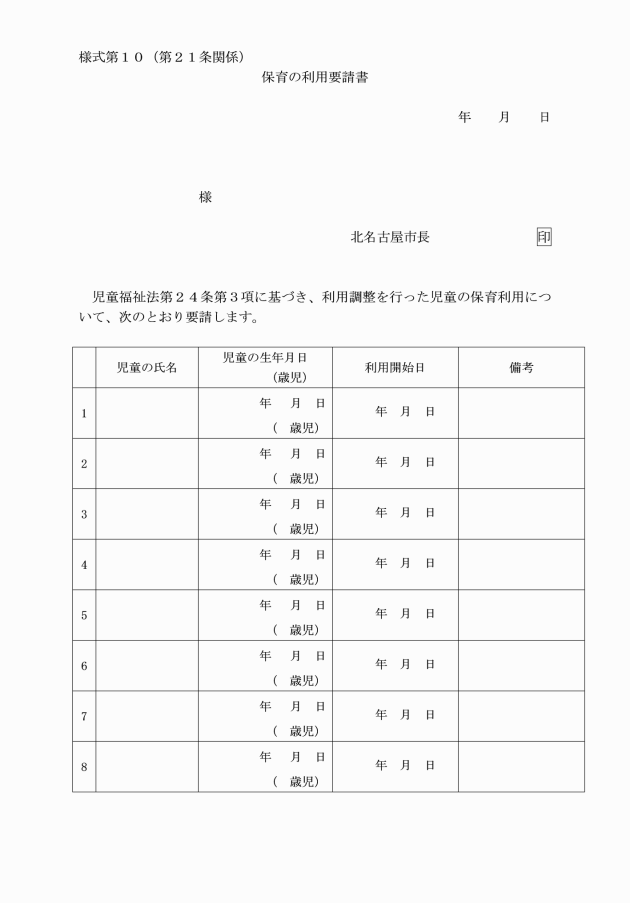

第21条 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき、利用調整をした教育・保育給付認定子どもについて、保育の利用要請書(様式第10)により保育所を除く特定教育・保育施設等に当該教育・保育給付認定子どもの保育の利用を要請するものとする。

(保育利用を決定できない理由)

第22条 保育利用を決定できない理由は、利用調整の結果、利用できる特定教育・保育施設等がないときのほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、保育利用を決定しない場合は、関係専門機関と十分連絡を取り、慎重に判断を行わなければならない。

(1) 保育利用申込書又は第14条第3項に規定する書類に重大な事項についての虚偽の記載があったとき。

(2) 教育・保育給付認定子どもが集団生活になじまない感染性の疾患等を有するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設等の管理運営上支障があるとき又は教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等における集団生活を送ることに著しい支障があると市長が認めたとき。

(広域利用)

第23条 市長は、教育・保育給付認定をした法第20条第3項に規定する2号認定子ども又は3号認定子どもが北名古屋市外の市区町村の特定教育・保育施設等の利用を希望する場合は、当該市区町村に利用調整の協議を申し入れるものとする。

2 市長は、市外で教育・保育給付認定をされた子どもが、2号認定子ども(満3歳児を除く。)であって、就労、就学、出産等の事由により、本市の保育を利用することが適当であると認められる場合は、当該子どもについては利用調整の対象とする。

3 前2項に定めるもののほか、広域利用について必要な事項は、市長が定める。

第6章 教育・保育給付認定及び特定教育・保育施設等利用決定後の手続

(利用者負担額等に関する変更の通知)

第24条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項の変更がある場合においては、北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年北名古屋市規則第3号。以下「利用者負担額施行規則」という。)第3条第2項に規定する保育料等変更通知書を教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第25条 市長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した場合において教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、職権により規則第8条第1項に規定する幼児教育・保育認定証(以下「支給認定証」という。)を教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 法第23条第4項に規定するその他必要があると認めるときは、次の場合とする。

(1) 2号認定子どもについて、保育の必要な事由に該当しなくなり、1号認定に認定を変更するとき。

(2) 保育の必要な事由が妊娠・出産の場合において、出産日を確認したときに出産日にあわせて認定の期間を変更するとき。

(3) 生活保護受給の開始又は廃止に伴い、利用者負担額に関する事項を変更するとき。

(4) 教育・保育給付認定保護者、その配偶者並びに教育・保育給付認定保護者及びその配偶者と同一の世帯に属し、生計を一にしている者が、地方税法等に基づく修正申告、更正の請求又は確定申告を行ったことにより、利用者負担額に関する事項を変更するとき。

(5) 市町村民税の適用年度が変更となる9月分からの利用者負担額に関する事項を変更するとき。

(利用契約の届出)

第26条 保育所を除く特定教育・保育施設等は、利用する教育・保育給付認定子どもの保護者との利用契約を締結した後、利用契約届(様式第11)を市長に提出しなければならない。

第7章 保育利用申込みの取下げ及び保育利用の終了

(利用決定前の保育利用申込みの取下げ)

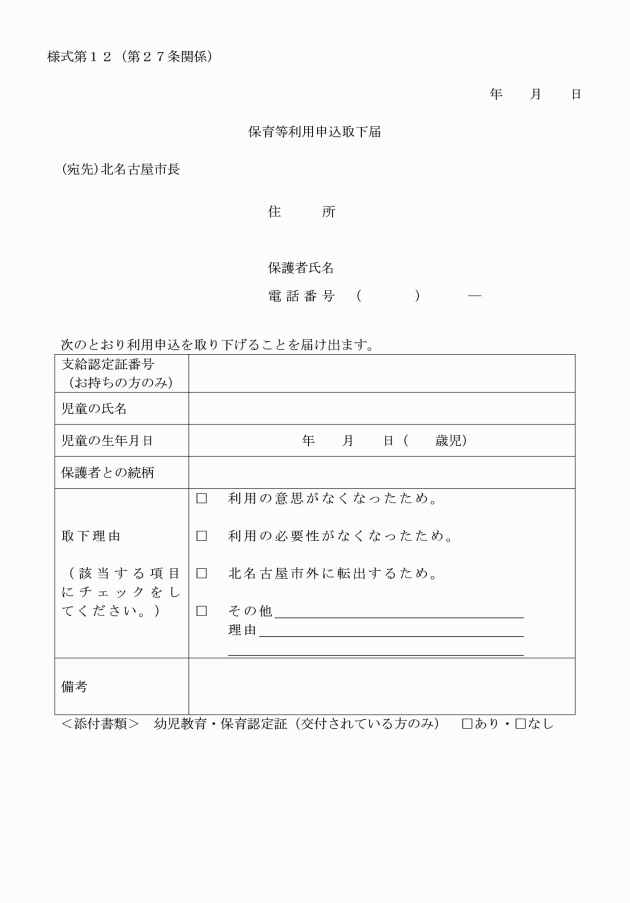

第27条 規則第5条第1項第2号の規定により保育の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者が、第19条第1項又は同条第2項に規定する通知書を受ける前に、保育の利用の申込みを取り下げるときは、保育等利用申込取下届(様式第12)を市長に提出しなければならない。

(利用の辞退)

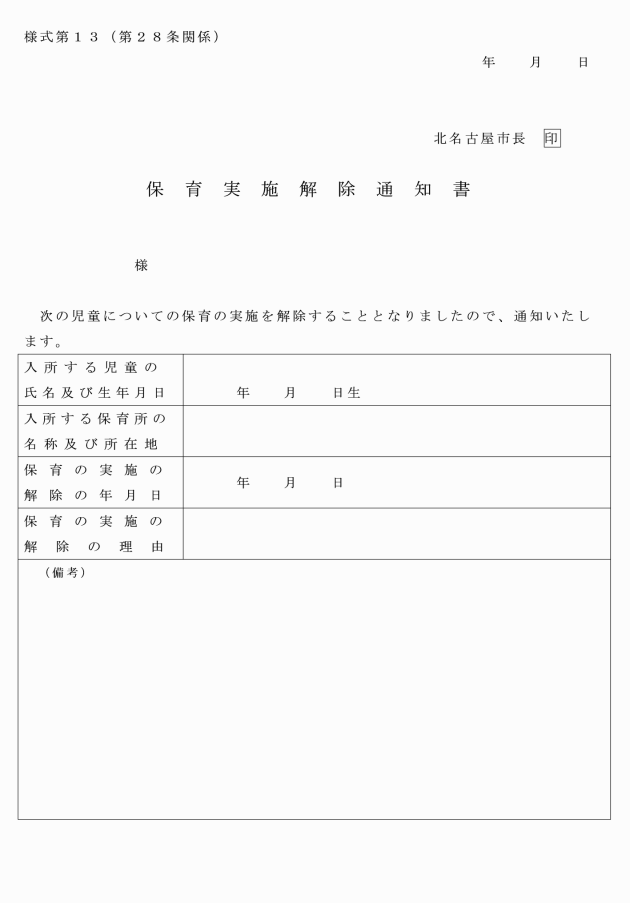

第28条 第20条の規定により保育の利用の決定の通知を受けた教育・保育給付認定保護者が、規則第11条第1項第2号に規定する届出書を提出するときは、市長は、保育実施解除通知書(様式第13)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 規則第10条第1項に規定する届出書

(2) 規則第11条第1項第2号に規定する届出書

(3) 規則第12条に規定する届出書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) 保育の必要な事由に該当しなくなったとき。

(2) 利用の申込みに際し偽りその他不正の行為をしたとき。

(3) 保育所において保育の実施に当たり管理上の支障があると認められるとき。

(4) 保護者が正当な理由によらないで、規則第9条に規定する子どものための教育・保育給付認定等現況届(以下「現況届」という。)を提出しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育の利用を継続することが困難な事由があるとき。

2 前項第5号に規定する保育の利用を継続することが困難な事由とは、次の場合をいう。

(1) 教育・保育給付認定子どもが集団生活になじまない感染性の疾患等を有するとき。

(2) 教育・保育給付認定子どもが長期にわたって保育所を欠席しており、又は欠席することが見込まれ、保育利用決定の取消しが適当であると市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育・保育給付認定子どもが保育所における集団生活を送ることに著しい支障があると市長が認めたとき。

(利用契約解除の依頼)

第31条 市長は、保育所を除く特定教育・保育施設等と利用契約を締結した教育・保育給付認定保護者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設等(保育所を除く。)に対して利用契約の解除の依頼をすることができる。

(1) 保育の必要な事由に該当しなくなったとき。

(2) 北名古屋市外に転出したことが認められたとき。

(3) 利用の申込みに際し偽りその他不正の行為をしたとき。

(4) 保護者が正当な理由によらないで、現況届を提出しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育の利用を継続することが困難な事由があるとき。

2 前項第5号に規定する保育の利用を継続することが困難な事由とは、次の場合をいう。

(1) 教育・保育給付認定子どもが集団生活になじまない感染性の疾患等を有するとき。

(2) 教育・保育給付認定子どもが長期にわたって特定教育・保育施設等(保育所を除く。)を欠席しており、又は欠席することが見込まれ、利用契約の解除が適当であると市長が認めるとき。

第8章 保育の実施の停止

第32条 市長は、特定教育・保育施設等の利用をしている教育・保育給付認定子ども(1号認定子どもを除く。)について、一時的に保育の利用を必要としなくなったものの、当該特定教育・保育施設等における保育の利用を継続すべき事由が完全に消滅したわけではなく、近い将来再び保育の利用が必要となると認められる場合には、教育・保育給付認定保護者からの申請又は関係機関からの具申に基づき、保育の実施の停止(以下「停止」という。)を行うことができる。

2 停止を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が任意に休ませる場合は欠席として取り扱い、停止の認定は行わないものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どもの疾病等により、教育・保育給付認定子どもが一時的に通うことができなくなった場合

(2) 教育・保育給付認定保護者の疾病等による入院等により、教育・保育給付認定子どもが他の家庭に預けられ、一時的に通うことができなくなった場合

(3) 特定教育・保育施設等における感染症の発生又は被災等事由により休園若しくは休所(クラスの閉鎖を含む。)する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた場合

3 停止の期間及び必要書類は、次の表に定めるとおりとする。

停止の事由 | 期間 | 必要書類 |

(1) 児童の疾病等 | 月15日以上で原則2月以内 | 診断書(様式第3) |

(2) 保護者の疾病等 | ||

(3) 特定教育・保育施設等の事由 | 市長が認める期間 | 関係機関からの証明書等 |

(4) その他の事由 |

6 停止については、遡及は行わないものとする。ただし、市長は、申請が遅れたことについて教育・保育給付認定保護者に責めがなく、やむを得ない事情があると認められる場合は、遡及を行うことができる。

7 停止を行った月の利用者負担額は、利用者負担額施行規則第4条又は北名古屋市保育所条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第60号)第11条を適用する。

第9章 利用者負担額

(階層認定の方法)

第33条 利用者負担額施行規則第2条第1項に規定する利用者負担額の算定の基準とする市町村民税は、保育の利用の開始を希望する日(以下「利用開始希望日」という。)が4月から8月までの間の場合は利用開始希望日の属する年度の前年度のものとし、9月から翌年の3月までの間の場合は利用開始希望日の属する年度のものとする。

2 市町村民税の課税状況の確認は、市県民税個人課税台帳に基づいて行うものとし、転入者等にあっては、課税額又は非課税であることの証明書を徴して行うものとする。

3 被保護世帯の確認は、北名古屋市福祉事務所において行うものとする。

4 利用者負担額階層認定の基礎となった市町村民税額に変更があったときは、当該世帯の利用者負担額の階層区分は、変更後の税額に基づき認定するものとし、その効力は、利用者負担額施行規則第2条第4項に規定するものを除き、当初決定を行った日に遡及するものとする。

(市町村民税の不申告者等に係る階層区分の認定)

第34条 教育・保育給付認定保護者等が、地方税法に定める所得の申告をしていないときは、利用者負担額施行規則別表第1に規定する階層区分の最高区分の額とする。

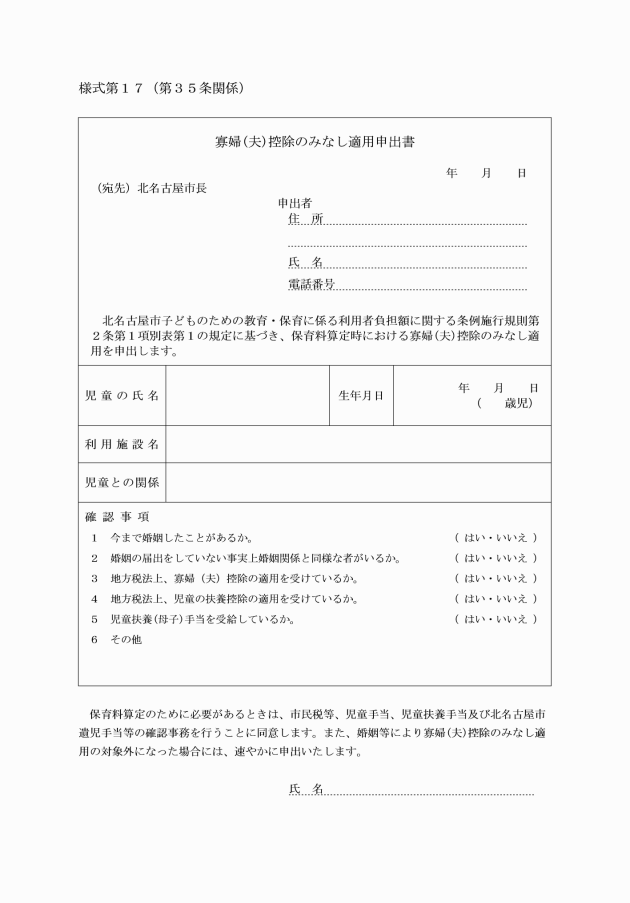

(寡婦(夫)控除のみなし適用)

第35条 利用者負担額施行規則別表第1の備考3に規定するみなし寡婦(夫)控除の適用を申請する教育・保育給付認定保護者は、寡婦(夫)控除のみなし適用申出書(様式第17)を市長に提出しなければならない。

第10章 公立施設の公定価格

(市立保育所の公定価格)

第36条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第16条の規定に基づき、地方公共団体が設置する保育所に係る法第27条第3項第1号及び法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準は、当該年度の運営に関する費用を考慮し年度ごとに市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の北名古屋市子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき提出されている申請書、届、届出書及び申込書は、この要綱による改正後の北名古屋市子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づき提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき交付されている通知書及び認定証は新要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。

附則(令和3年10月5日告示第316号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の北名古屋市子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱様式第1による用紙で、現に残存するものは、令和3年度の教育・保育給付に係る教育・保育認定の申請については、なお使用することができる。

附則(令和5年3月27日告示第64号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日告示第184号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の規定は、令和6年度分以後の教育・保育給付認定及び当該認定の変更の認定に係る申請について適用し、令和5年度分の当該申請については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正前の様式第1及び様式第1の2による用紙は、令和6年3月31日までの間、なお使用することができる。

附則(令和6年10月1日告示第224号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の様式第1による用紙は、令和7年3月31日までの間、なお使用することができる。

様式第1(第14条関係)

様式第2(第14条関係)

様式第3(第14条、第32条関係)

様式第4(第14条関係)

様式第5(第14条関係)

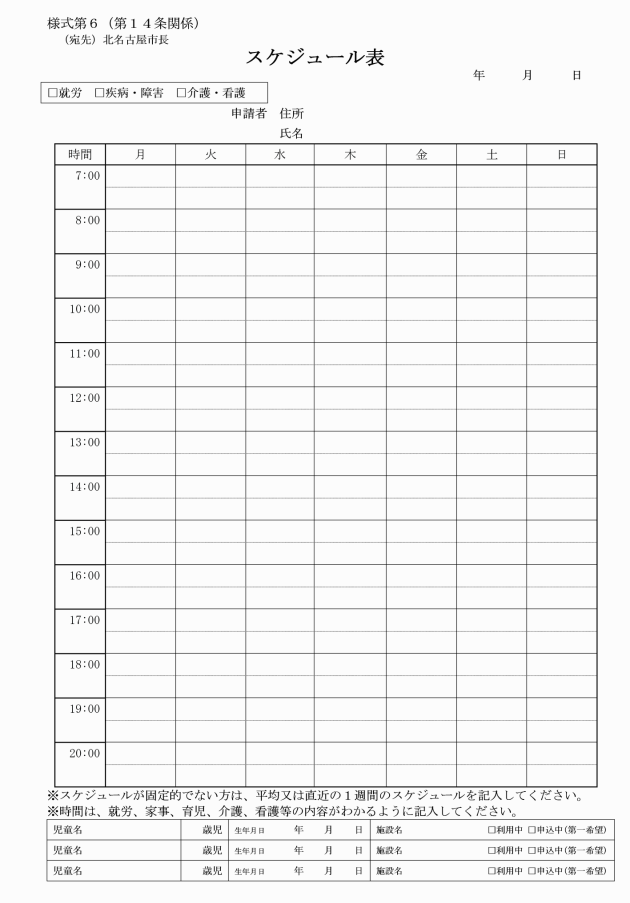

様式第6(第14条関係)

様式第7(第19条関係)

様式第8(第19条関係)

様式第9(第20条関係)

様式第10(第21条関係)

様式第11(第26条関係)

様式第12(第27条関係)

様式第13(第28条関係)

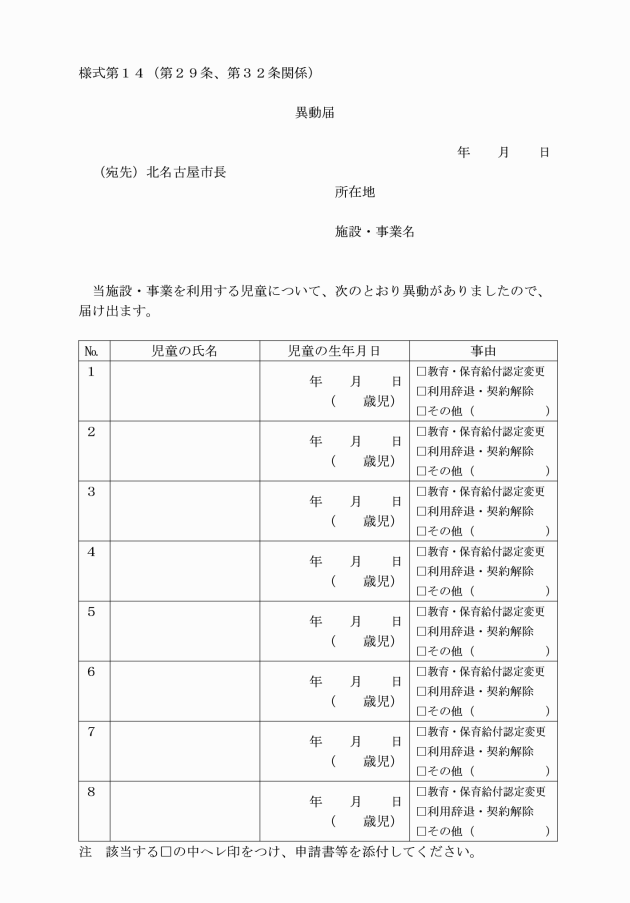

様式第14(第29条、第32条関係)

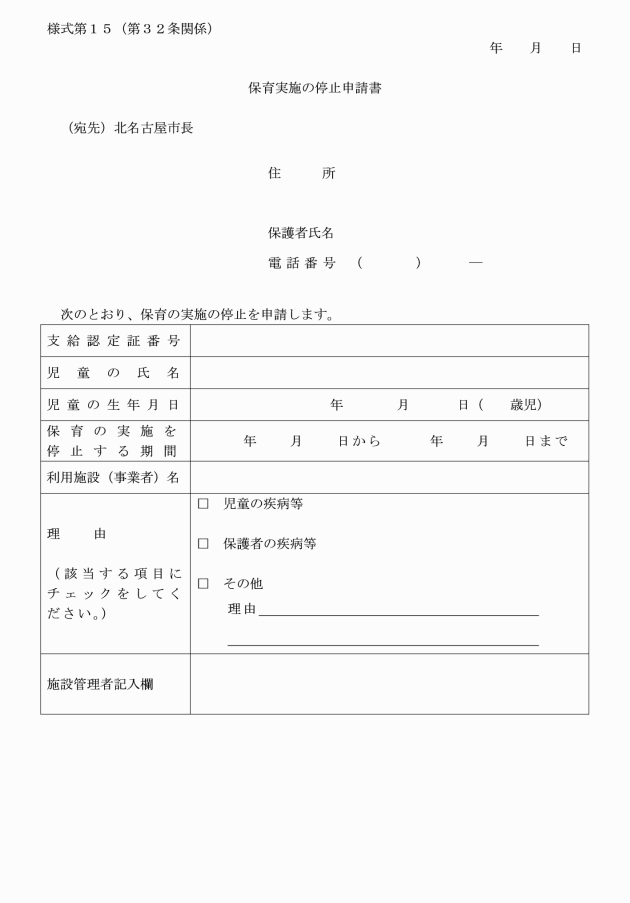

様式第15(第32条関係)

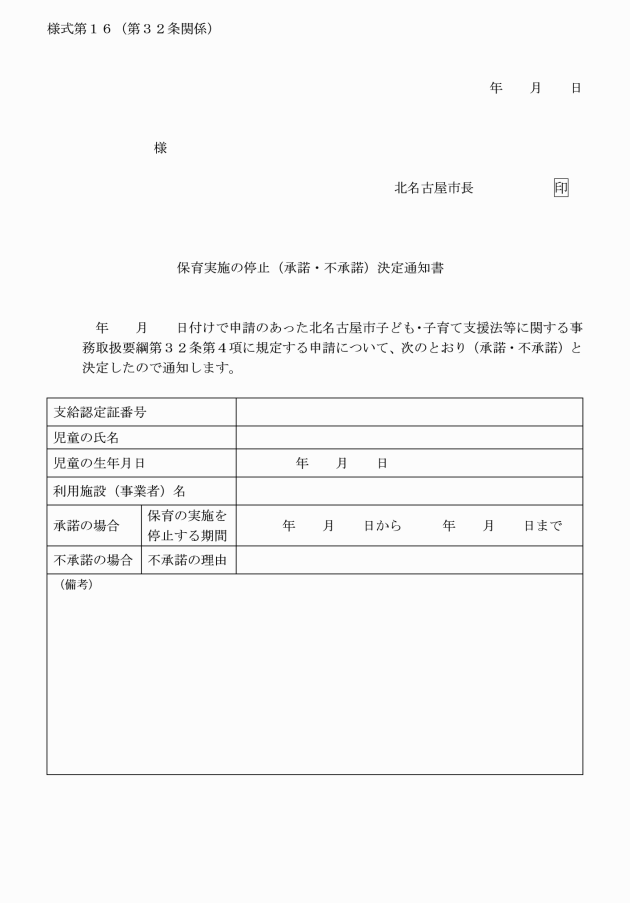

様式第16(第32条関係)

様式第17(第35条関係)