○北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例(平成27年北名古屋市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 条例第5条第3項に規定する規則で定める納付期限は、毎月7日(4月については23日、5月については16日)とする。ただし、その日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、当該日前において当該日に最も近い休日でない日とする。

3 教育・保育給付認定保護者は、前項の納付期限までに、北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号)第3条第4号に規定する市の指定金融機関等に納付しなければならない。

4 教育・保育給付認定保護者が、過年度の確定申告、修正申告又は更正の請求を行った際の利用者負担額は、更正しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の市町村民税の額の変更等の事由により、利用者負担額を変更する必要があるときは、保育料等変更通知書(様式第2)をもって当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

4 市長は、利用者負担額の減免の決定を受けた教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、減免された利用者負担額の全部又は一部を納付させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用者負担額の減免を受けたことが明らかとなったとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成27年12月28日規則第33号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成29年11月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(平成30年5月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

附則(令和2年9月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

附則(令和6年12月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表

階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |

保育標準時間 | 保育短時間 | ||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 |

B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |

C | 市町村民税均等割のみの課税世帯 | 9,300円 | 9,100円 |

D1 | 市町村民税所得割額24,300円未満の世帯 | 11,100円 | 10,900円 |

D2 | 市町村民税所得割額24,300円以上48,600円未満の世帯 | 15,600円 | 15,300円 |

D3―1 | 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満の世帯 | 19,400円 | 19,000円 |

D3―2 | 市町村民税所得割額57,700円以上72,800円未満の世帯 | 19,400円 | 19,000円 |

D4―1 | 市町村民税所得割額72,800円以上77,101円未満の世帯 | 20,500円 | 20,100円 |

D4―2 | 市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満の世帯 | 20,500円 | 20,100円 |

D5 | 市町村民税所得割額97,000円以上133,000円未満の世帯 | 26,500円 | 26,000円 |

D6 | 市町村民税所得割額133,000円以上169,000円未満の世帯 | 31,500円 | 30,900円 |

D7 | 市町村民税所得割額169,000円以上235,000円未満の世帯 | 41,000円 | 40,300円 |

D8 | 市町村民税所得割額235,000円以上301,000円未満の世帯 | 48,000円 | 47,100円 |

D9 | 市町村民税所得割額301,000円以上349,000円未満の世帯 | 55,000円 | 54,000円 |

D10 | 市町村民税所得割額349,000円以上397,000円未満の世帯 | 62,000円 | 60,900円 |

D11 | 市町村民税所得割額397,000円以上の世帯 | 64,000円 | 62,900円 |

備考

1 この表における「保育標準時間」とは午前7時30分から午後6時30分までの保育の時間をいい、「保育短時間」とは午前8時から午後4時までの保育の時間をいう。

2 階層区分の認定は、満3歳未満保育認定子どもの保護者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。

3 備考4の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により所得税法(昭和40年法律第33号)第81条に規定する寡婦(寡夫)控除及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に規定する寡婦控除の特例を準用して市町村民税の課税額の再計算を行うことができる。

4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯がひとり親世帯等の場合は、次の表に掲げる利用者負担額とする。ただし、この表において、市町村民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等において教育・保育認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合は、子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の子どもに係る利用者負担額は、0円とする。

階層区分 | 利用者負担額(月額) |

C | 当該世帯が属する満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表の利用者負担額から1,000円を控除した額の2分の1の額 |

D1 | |

D2 | |

D3―1 | 9,000円 |

D3―2 | |

D4―1 |

5 現に18歳に満たない子ども(各年度の初日の前日に18歳に満たない子ども。ただし、その子どもが年度の途中に18歳に達した場合にあってもその年度中は18歳未満とみなす。)が3人以上いる世帯においては、年齢が高い方から数えて3人目以降の子どもの利用者負担額は、備考6の規定にかかわらず、この表の階層区分がD3―2からD4―2までに認定された場合は0円とし、階層区分がD5からD8までに認定された場合は備考7が適用された子どもを除き利用者負担額の2分の1の額とする。

6 市町村民税所得割額57,700円未満で教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる世帯は、子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の子どもに係る利用者負担額は次の表に掲げる利用者負担額とし、3人目以降の子どもに係る利用者負担額は0円とする。

階層区分 | 利用者負担額(月額) |

C | 当該世帯が属する満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表の利用者負担額の2分の1の額 |

D1 | |

D2 | |

D3―1 |

7 市町村民税所得割額57,700円以上の世帯において、保育所、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、地域型保育事業、企業主導型保育施設、児童発達支援、居宅型児童発達支援及び児童心理治療施設に入園、入所又は利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の満3歳未満保育認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。

区分 | 利用者負担額(月額) |

保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の満3歳未満保育認定子ども | 当該世帯が属する満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表の利用者負担額の2分の1の額 |

保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の満3歳未満保育認定子ども | 0円 |

8 月の途中で入所又は退所した入所児童に係る満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、前各項に規定する額に、入所した日からその月の末日まで又はその月の初日から退所した日までの間の開園日数(その日数が25を超える場合は、25)を乗じた数を25で除して得た額とする。

9 利用者負担額の算出において、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

別表第2(第4条関係)

減免対象事由 | 減免基準 | 減免期間 |

教育・保育給付認定保護者が属する世帯が震災、風水害、火災その他の災害により損害を受け、利用者負担額の納付が困難であると認められる場合 | 居住する家屋が全半焼、全半壊又は床上浸水したこと。 当該世帯の前年度所得状況が1,000万円を超えないこと。 | 事由のあった日から3月を経過した日が属する月の末日まで。 ただし、市長が特に必要と認める場合は6月を限度として減額することができる。また、6月を経過した後についても、市長が必要と認める場合は、教育・保育給付認定保護者の申請により、引き続き減免できる。 |

教育・保育給付認定保護者本人又は教育・保育給付認定保護者が属する世帯の生計中心者で、利用者負担額の算定に係る者が死亡、行方不明、失業(自己都合退職を除く。)、事業の倒産又は長期の治療を要する傷病(概ね3月以上の治療を要する医師の診断書がある場合に限る。)にかかり、著しく収入が減少すると見込まれることにより利用者負担額の納付が困難であると認められる場合 | 当該世帯の当該年中の収入見込み額の利用者負担額階層区分の認定の基礎となった収入に対する割合(以下「減少割合」という。)が100分の70以下であること。 | 事由のあった日から3月を経過した日が属する月の末日まで。 ただし、市長が特に必要と認める場合は6月を限度として減額することができる。また、6月を経過した後についても、市長が必要と認める場合は、教育・保育給付認定保護者又は同一世帯である教育・保育給付認定保護者に準ずるものからの申請により、引き続き減免できる。 |

満3歳未満保育認定子どもが傷病にかかり、条例第5条に規定する市立保育所への通所が困難であると見込まれる場合 | 1月における休所が引き続いて15日以上に及ぶと見込まれること。 | 療養が必要な期間(医師の診断書が証明する期間) |

上記減免対象事由に掲げるもののほか、市長が特に減免することが必要であると認める場合 | 上記減免対象事由に類するものとして市長が特に減免することが必要であると認める場合 | 市長が定める期間 |

別表第3(第4条関係)

減免対象事由 | 減額後の利用者負担額 | |||

教育・保育給付認定保護者が属する世帯が震災、風水害、火災その他の災害により損害を受け、利用者負担額の納付が困難であると認められる場合 | 下記の左欄及び中欄の区分に従い、減額前の利用者負担額に右欄の係数を乗じ、10円未満を切り捨てた額 | |||

被害の程度 | 当該世帯の前年度所得状況 | 係数 | ||

全焼・全壊 | 500万円以下 | 0% | ||

500万円を超え750万円以下 | 50% | |||

750万円を超え1,000万円以下 | 75% | |||

半焼・半壊 床上浸水 | 250万円以下 | 25% | ||

250万円を超え500万円以下 | 50% | |||

500万円を超え750万円以下 | 75% | |||

750万円を超え1,000万円以下 | 90% | |||

教育・保育給付認定保護者本人又は教育・保育給付認定保護者が属する世帯の生計中心者で、利用者負担額の算定に係る者が死亡、行方不明、失業(自己都合退職を除く。)、事業の倒産又は長期の治療を要する傷病(概ね3月以上の治療を要する医師の診断書がある場合に限る。)にかかり、著しく収入が減少すると見込まれることにより利用者負担額の納付が困難であると認められる場合 | 下記の左欄の区分に従い、減額前の利用者負担額に右欄の係数を乗じ、10円未満を切り捨てた額 | |||

減少割合 | 係数 | |||

100分の30以下 | 20% | |||

100分の30を超えて、100分の40以下 | 35% | |||

100分の40を超えて、100分の50以下 | 45% | |||

100分の50を超えて、100分の60以下 | 55% | |||

100分の60を超えて、100分の70以下 | 65% | |||

満3歳未満保育認定子どもが傷病にかかり、条例第5条に規定する市立保育所への通所が困難であると見込まれる場合 | 1月における休所が引き続いて25日を超えること。 | 0% | ||

1月における休所が引き続いて15日以上25日未満であること。 | 50% | |||

上記減免対象事由に掲げるもののほか、市長が特に減免することが必要であると認める場合 | 市長が必要と認める額 | |||

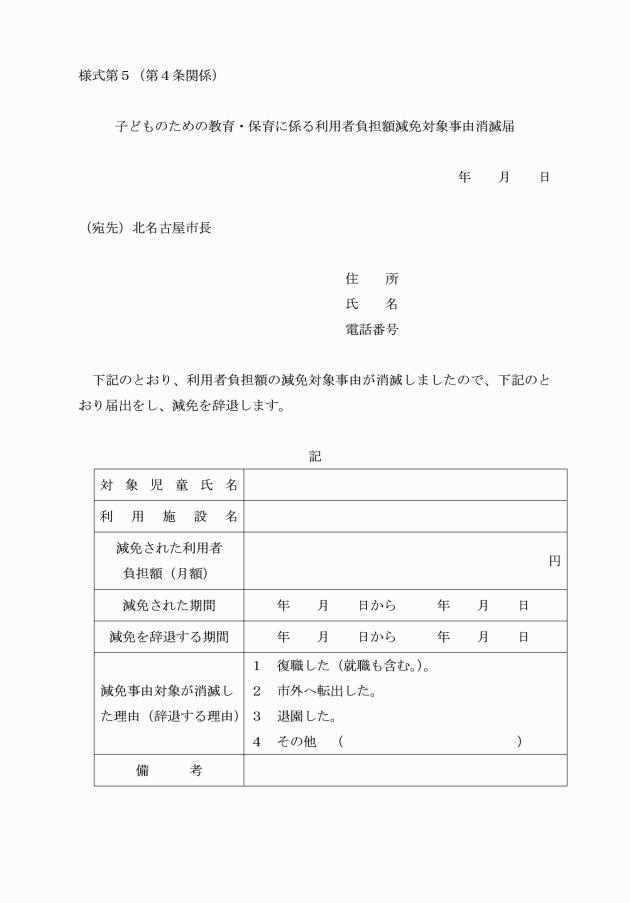

様式第1(第3条関係)

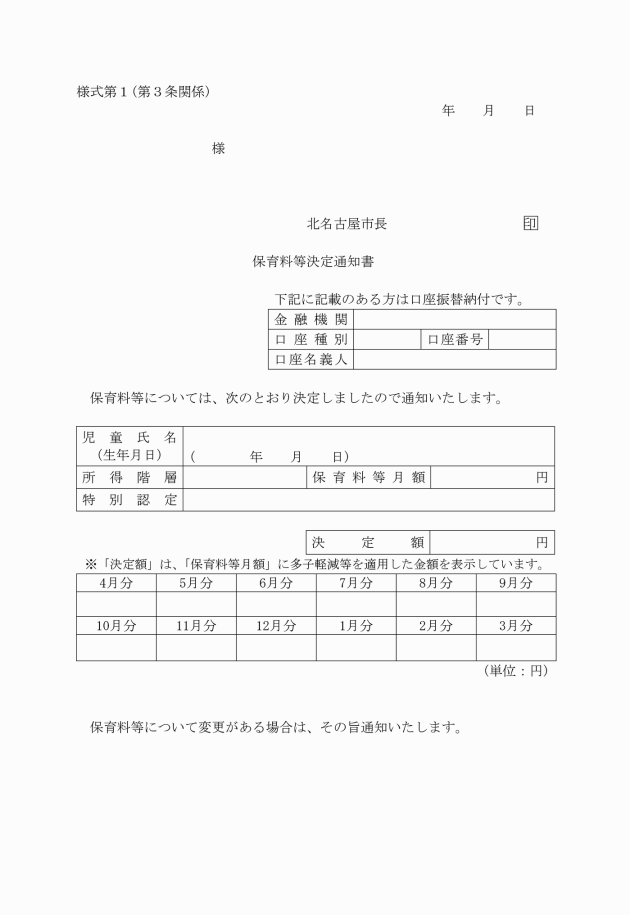

様式第2(第3条関係)

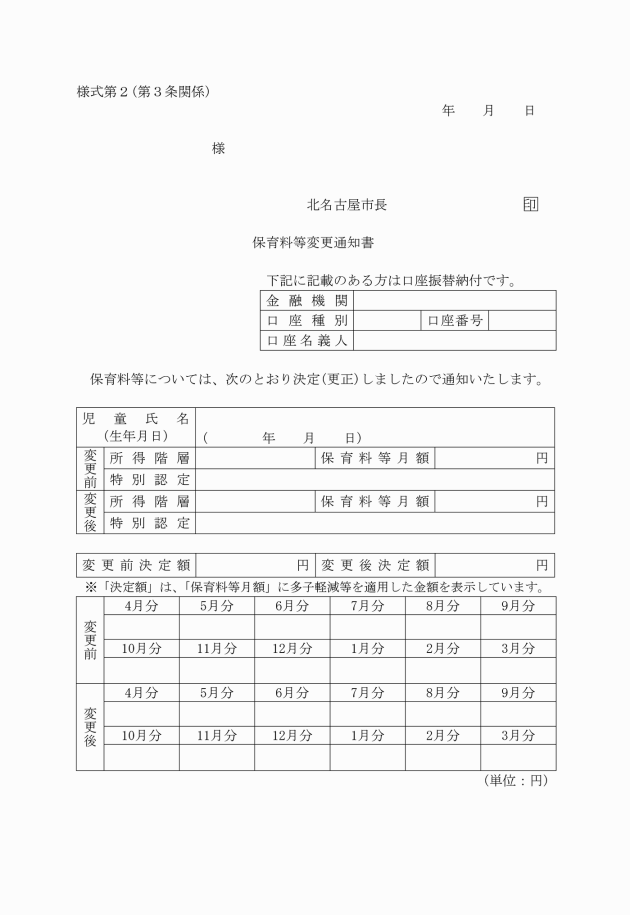

様式第3(第4条関係)

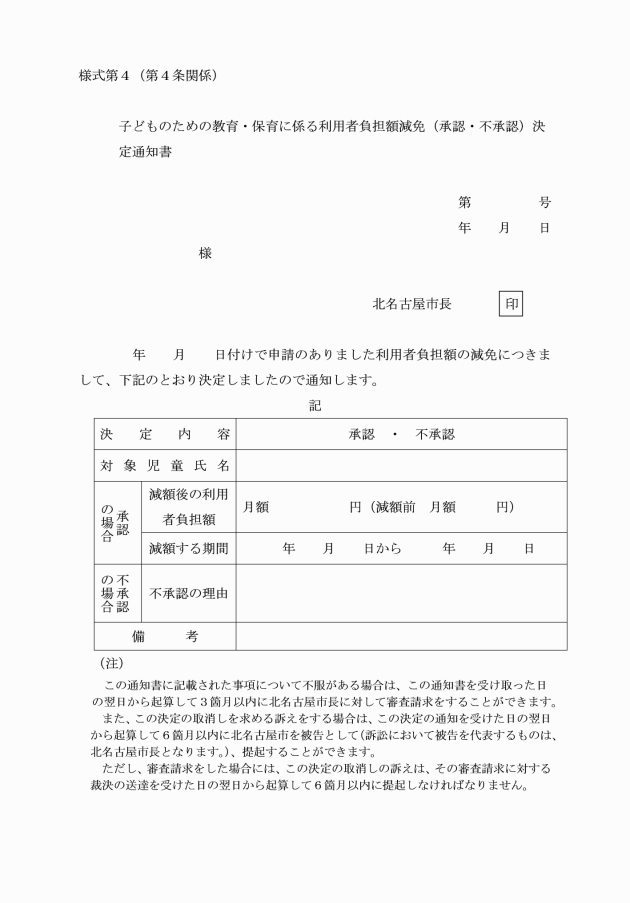

様式第4(第4条関係)

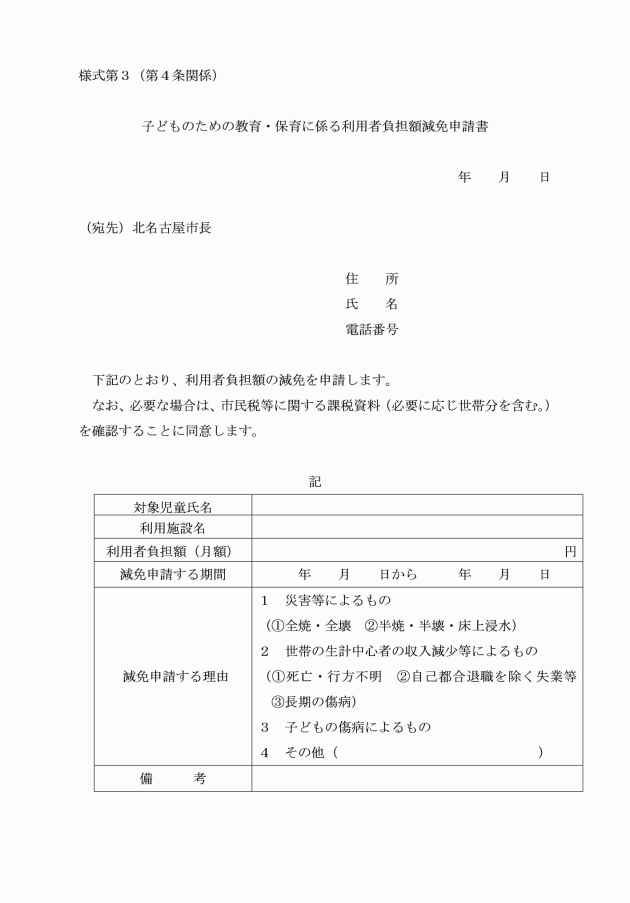

様式第5(第4条関係)