○北名古屋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、北名古屋市とする。

(給付の申請)

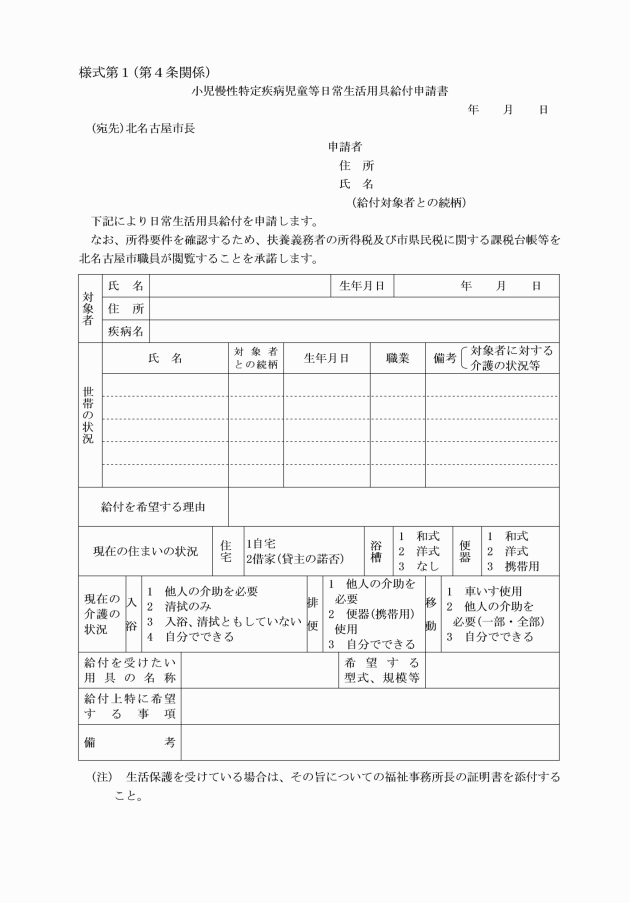

第4条 用具の給付を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質で適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、別表第2の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収基準月額の欄に掲げる額を上限とし、用具の給付に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を業者に直接支払うものとする。

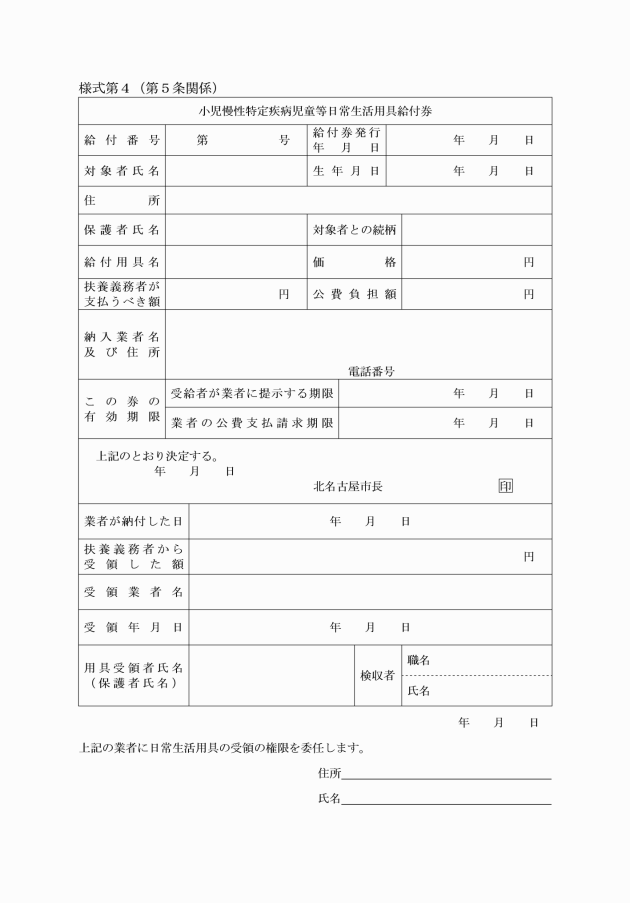

3 市長は、用具を納入した業者からの請求により、費用から前2項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、業者は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6)を整備するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成20年8月26日告示第212号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成21年9月28日告示第264号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成25年3月28日告示第147号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月29日告示第236号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日告示第98号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(令和2年1月21日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

附則(令和2年4月28日告示第176号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年3月12日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年7月1日告示第260号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第87号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の北名古屋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定による書類は、改正後の北名古屋市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定による書類とみなす。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |

便器 | 常時介助を要する者 | 小慢児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |

特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |

特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |

特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |

歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小慢児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |

入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |

特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |

体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小慢児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |

車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小慢児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 5年 |

頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |

電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |

クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 | 1年 |

紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 | |

ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |

ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 | |

ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 | |

人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小慢児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 |

備考

1 紫外線カットクリームについては、1年度に1回の給付とする。

2 ストーマ装具(消化器系及び尿路系)及び人工鼻については、1年度に複数回の給付とし、給付基準額を上限とする。

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |

B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |

C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |

D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |

D2 | 3,001円~5,800円 | 3,450円 | 350円 | |

D3 | 5,801円~8,700円 | 3,800円 | 380円 | |

D4 | 8,701円~13,000円 | 4,250円 | 430円 | |

D5 | 13,001円~17,400円 | 4,700円 | 470円 | |

D6 | 17,401円~22,400円 | 5,500円 | 550円 | |

D7 | 22,401円~28,200円 | 6,250円 | 630円 | |

D8 | 28,201円~58,400円 | 8,100円 | 810円 | |

D9 | 58,401円~75,000円 | 9,350円 | 940円 | |

D10 | 75,001円~96,600円 | 11,550円 | 1,160円 | |

D11 | 96,601円~121,800円 | 13,750円 | 1,380円 | |

D12 | 121,801円~175,500円 | 17,850円 | 1,790円 | |

D13 | 175,501円~221,100円 | 22,000円 | 2,200円 | |

D14 | 221,101円~380,800円 | 26,150円 | 2,620円 | |

D15 | 380,801円~549,000円 | 40,350円 | 4,040円 | |

D16 | 549,001円~579,000円 | 42,500円 | 4,250円 | |

D17 | 579,001円~700900円 | 51,450円 | 5,150円 | |

D18 | 700,901円~849,000円 | 61,250円 | 6,130円 | |

D19 | 849,001円~1,041,000円 | 71,900円 | 7,190円 | |

D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小慢児童等が同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多い小慢児童等以外の小慢児童等については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定する。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(3) 小慢児童等に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わない。ただし、小慢児童等本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定する。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の方法

ア 世帯階層区分の認定は、小慢児童等の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に小慢児童等を扶養しているもののうち、小慢児童等の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行う。

イ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いる。

ウ A階層の生活保護法による被保護世帯については当該年度の7月1日現在における生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実の有無をもって認定し、A階層の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯については当該年度の7月1日現在における支援給付を受けている事実の有無をもって認定する。

エ A階層以外の世帯については、市町村民税の当該年度の7月1日現在における課税額をもって認定し、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

オ 再計算については、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定により行わない。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「小慢児童等の属する世帯」とは、小慢児童等と生計を一にする消費経済上の一単位であって、夫婦と小慢児童等とが同一の家屋で生活していることを常態としているもの等をいう。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者を除く。)及びそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、小慢児童等と世帯を一にしない扶養義務者については、現に小慢児童等に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)に限る。

ウ 「認定の基礎」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定を適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。

3 徴収基準月額欄に「全額」とある場合において市が徴収する額は、小慢児童等の措置に要した費用の総額を超えないものとする。

4 世帯階層区分の認定の特例

平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めたものについては、A階層と同様の取扱いとする。

5 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して徴収基準額を定めるものとする。

様式第1(第4条関係)

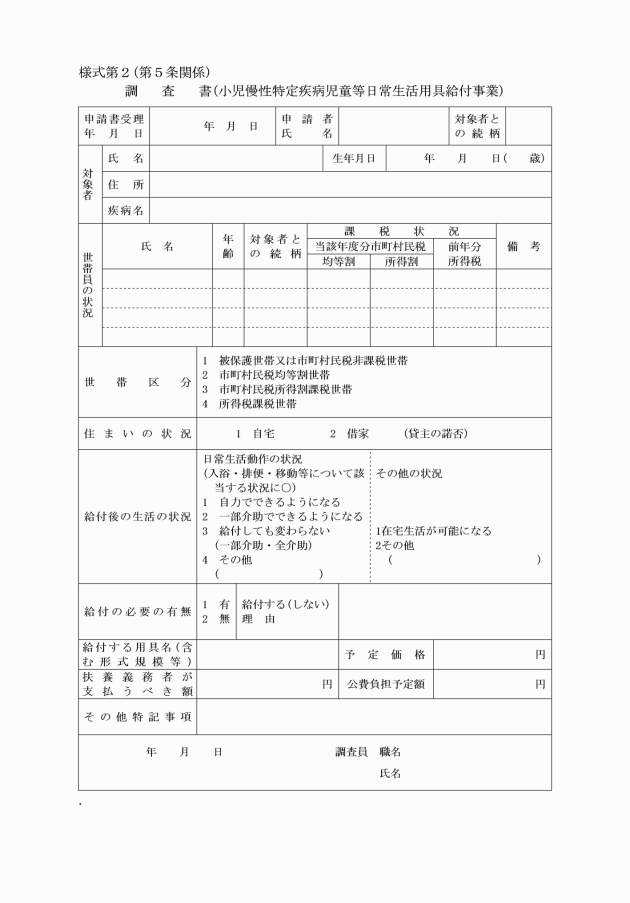

様式第2(第5条関係)

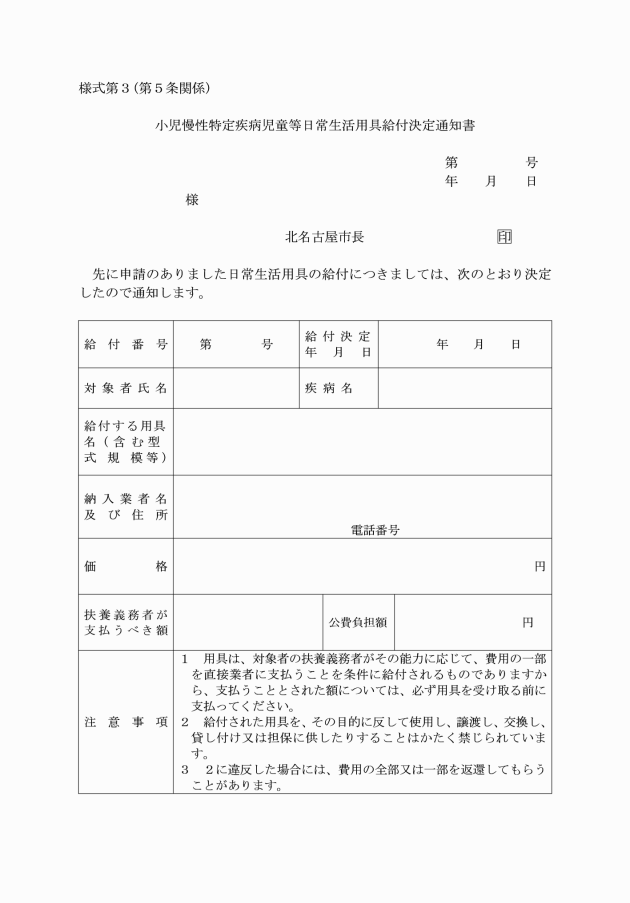

様式第3(第5条関係)

様式第4(第5条関係)

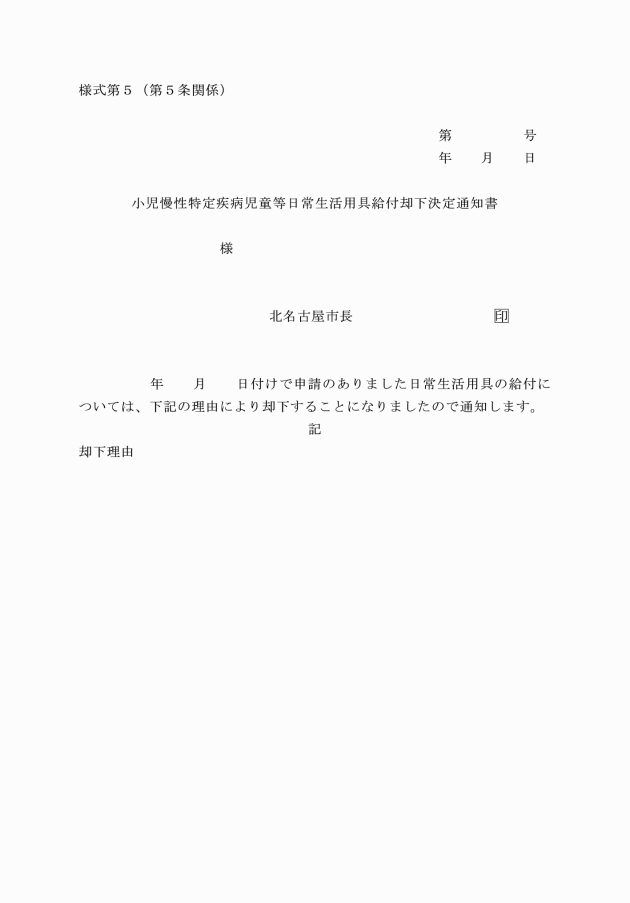

様式第5(第5条関係)

様式第6(第9条関係)